欢迎加入我们!csse@szu.edu.cn

空间智能与智慧城市

本研究方向主要包含基础设施安全监测与检测智能装备与技术研究、生态环境智能监测方法与技术、基于时空大数据的智慧城市等三个研究内容。

欢迎加入我们!csse@szu.edu.cn

世界上80%左右的数据具有空间位置信息,谷歌的搜索中约1/4是和空间位置相关的搜索,因此研究与空间位置相关的人工智能技术及其应用具有重要的科学及应用价值。

在“粤港澳大湾区协同发展”等一系列重大战略逐步实施环境下,如何突破城市(群)发展面临的诸多挑战,解决传统城市管理治理模型手段与现代城市发展和人民群众需求不相适应的矛盾,已成为我国城市乃至世界城市都迫切需要解决的问题。城市是一个多要素高度聚集的动态复杂巨系统,面临用地资源、生态环境、职住布局、公共服务、基础设施、经济转型等方面的压力和挑战。为寻求城市复杂系统的优化状态,需要基于人本思维,充分利用现代科技与治理模式创新。

以基础设施为例,公路、铁路、桥梁、隧道、机场、大坝以及市政管线等国家重大基础设施的安全监测与检测是国家和人民生命财产安全的重要保证。基础设施空间分布广泛、观测环境恶劣、观测时间窗口受限导致安全监测与检测困难。城市基础设施健康诊断与安全保障技术近些年虽取得快速发展,但基础设施的传感技术远没有实现小型化、智慧化和网络化,基础设施的健康评估仍然比较模糊粗放,基础设施在多灾害作用下性能退化与灾变演化机理尚未明晰,现有养护维修加固技术难以满足长寿命安全服役的需求,对重大结构的性能保持、提升与恢复从理论、技术和装备等诸方面均有待深入研究和开发,尚未形成完善的城市基础设施安全保障技术体系和相关规范标准体系,急需构建功能健全、技术先进的基础设施健康诊断、安全运维和综合管理的智能监测与管理平台,形成从城市基础设施健康监测到安全保障再到管理决策的产业链,全面提升城市基础设施长寿命安全服役和防灾减灾应急处置能力,保障大湾区基础设施的建设和健康运营,并辐射全国以全面提升各城市的基础设施体系的安全运行能力。

随着大范围对地观测技术在理论、数据和技术方面的不断创新,遥感测绘技术在生态环境监测各领域中的应用场景越来越广泛,同时各种生态环境问题的研究也进一步推动了生态环境监测技术和方法的快速发展。具体来说,中/高空间分辨率遥感卫星、主动式机载/星载/激光雷达、高光谱遥感、倾斜摄影测量和无人机提供了反映生态环境多方面特征的丰富数据。目前生态环境监测的主要需求集中在陆地覆被、大气污染、水文过程、热岛效应、植被碳储备、生物多样性等方面的快速、客观、定量地评价,以及自然资源可持续发展策略支持。海量生态环境监测数据的产生以及应用需求的不断增长,对智能化数据采集、处理与分析提出了新的更高要求,急需智能化生态监测方法与技术,如基于多源监测数据进行生态要素遥感智能提取与时空监测;发展多源传感器集成的遥感监测平台,开展多源遥感数据智能融合处理;基于遥感和空间信息技术进行生态环境智能化评估与灾害预警等方面。

智慧城市是通过物与物、物与人、人与人的互联互通能力、全面感知能力和信息利用能力,通过物联网、移动互联网、云计算等新一代信息技术,实现城市高效的政府管理、便捷的民生服务、可持续的产业发展。由于“智慧城市”的实施,可提高信息实时处理能力及感应与响应的速度,增强业务弹性和连续性,提高资源利用效率,实现绿色节能化,促进社会各项事业的全面可持续发展,因此受到各国政府的欢迎,全球发达和部分发展中国家、地区、城市由地方政府主导,各有侧重的推动智慧城市建设。

2013年1月29日,住房和城乡建设部公布了首批90个国家智慧城市试点名单,同时颁布了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系》,标志着我国智慧城市发展进入规模推广的阶段。2014年,智慧城市试点规划陆续落地,北京、上海、广东、浙江、江苏等10多个省、直辖市制定出台了省级总体规划。2015年4月7日,住建部和科技部公布了第三批国家智慧城市试点名单,我国的国家智慧城市试点达到290个,国内开展智慧城市建设的地方遍及东中西部。从城市类型看,除了京、沪、广、深等一线城市外,杭州、厦门、珠海等一些东部沿海地区的经济发达城市,也纷纷开始智慧城市建设。另外,湖北、湖南、山东、辽宁、四川、河南、安徽等省则提出建设智慧城市群。从各城市的智慧城市建设内容来看,一方面是加强城市基础通信网络建设,提高通信网络带宽及覆盖率;另一方面是在重点领域提供智慧应用服务,如智慧公共服务、智慧社会管理、智慧交通、智慧医疗、智慧物流、智慧安居等。鉴于“十三五”规划建议已明确提出,“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。业内认为,这意味着在“十三五”期间,中国将进入智慧城市2.0时代,预计智慧城市投资总规模将逾5000亿元,市场规模超万亿。

从智慧城市的体系架构来看,其分为感知层、传输层、平台层、应用层四层。感知层是智慧城市体系对现实世界进行感知、识别和信息采集的基础性物理网络,海量的数据在感知层产生。感知层所采集的各种类型的海量数据经传输层进入数据库,然后由平台层进行组织、分析、决策,最后将处理结果提供给决策者供参考,形成了完整的大数据处理流程。如在智慧交通领域,目前已经实现了通过对交通流量的监测,从而动态调节红绿灯的间隔时间,实现缓解拥堵的目的,此外还可以为司机提供优化的行车路线,避开拥堵路段。由此可见,面对智慧城市中产生的海量数据,大数据技术将是必然的选择。

相对于之前数字城市概念,最大的区别就在于对感知层获取的信息进行了智慧的处理,所以可以认为智慧城市是数字城市的升级版。由城市数字化到城市智慧化,关键是要实现对数字信息的智慧处理,其核心是引入了大数据处理技术。由此可见,大数据是智慧城市各个领域都能够实现“智慧化”的关键性支撑技术,大数据将遍布智慧城市的方方面面,从政府决策与服务,到人们衣食住行的生活方式,再到城市的产业布局和规划,直到城市的运营和管理方式,都将在大数据支撑下走向“智慧化”,大数据成为智慧城市的智慧引擎。

当前,智慧城市的大数据应用以时空大数据技术为代表,包括众包数据在线实时处理与分析,大规模多源异构时空流数据管理与共享,空间建模与仿真,室内外一体化实时测图、无缝定位与导航服务,绿色低碳社区监测与异常发现,个体行为特征识别与位置服务,群体行为规律与应急响应,时空大数据分析与挖掘高效算法,以及时空大数据及可视交互等关键前沿技术。

整体而言,城市是经济社会活动的空间载体和发展的动力引擎,构建可持续发展的城市是人类文明演进的必然选择。然而,城市是一个多要素高度聚集的动态复杂巨系统,面临用地资源、生态环境、职住布局、公共服务、基础设施、经济转型等方面的压力和挑战。构建宜居、易行、宜业、乐享、安全的城市运转保障体系是当前城市系统的主要目标,尤其在在“粤港澳大湾区协同发展”等一系列重大战略逐步实施环境下,构建智能的城市的“身体和大脑”,对社会组织、文化现象、产业行为等现象和分析进行准确的分析、评估和预测,急需引入人工智能技术,建设科技与治理高度融合的智慧城市模式。

开展开放物联网系统架构、物联网共性基础支撑系统、异质物联网互联技术、物联传感网泛在接入与可信控制技术研究。

建立“云上之云”,实现跨域互联;构建KID (知识-信息-数据) 模型,实现从大数据到知识,拓展“凌云互联”理论基础;构建基于KID模型驱动的云联网,实现基础设施监测大数据和知识的汇聚互联。

突破城市多尺度立体感知、空间高效构建与动态表达、多维认知与智能萃取、基础设施融合感知大数据分析与预警技术研究;突破城市智能服务模型、透明管理与综合决策、基础设施安全运行、服务汇聚与智能协同技术,构建一体化运营系统。

本方向主要研究生态资源多源、多时相、多/高光谱、多分辨率遥感数据的获取、融合和信息提取技术,并应用于生态资源监测,并最终应用于生态环境评估和灾害预警的理论、方法和技术。

针对不同尺度、不同类型的自然资源问题,研究利用光学、热红外、SAR、LIDAR、高光谱等多源数据进行生态要素遥感监测的原理和方法;发展多源传感器集成的遥感监测平台,开展多源遥感数据融合处理的理论和方法研究;开展利用多源遥感数据进行区域典型生态要素信息提取的理论和方法研究。

针对生态环境监测问题,开展遥感专题研究:研究自然资源要素空间分布信息提取、演变过程分析和变化发现研究;开展生态资源要素(植被、土壤、水体、大气等)的遥感监测原理、技术与方法的研究,评估生态资源要素的健康状况;分析生态资源要素的演变过程,分析生态资源要素与人类活动要素的影响关系。

以景观生态学作为理论基础,基于对地观测数据进行生态质量的综合评价,并分析其生态质量的变化特征;综合分析以人口、经济和土地覆盖数据,探讨人类活动对区城生态环境的影响机制;综合分析人与自然协同发展以及生态环境的耦合过程;研究生态环境与自然灾害的预警预报原理与方法。

智慧城市是科技与治理高度融合的发展模式,将重点研究两大基础性的核心系统,一是城市智慧系统,相当于未来城市的操作系统(软件的基础技术),包括城市感知、城市算法、城市控制等子系统,是城市所有经济、社会活动得以展开的“信息空间平台”;二是空间集成系统,相当于城市的芯片(硬件的基础技术),主要包括城市建筑空间、城市地下空间、城市基础设施、城市生态和海洋空间等四个子领域和若干子系统,是城市所有经济、社会活动得以展开的“物理空间平台”。上述两大系统的创新研究,将把城市几乎所有与智能产业整合在一起,加快城市创新活动的全领域、系统性融合。涉及的主要研究内容包括:

城市泛在感知基础研究领域着眼于数据的感知与获取,研究利用航天航空、地面以及移动传感器与社会人文感知等技术,对智慧城市进行全方位地感知与时空数据智能获取。随着航空航天技术、光电技术、传感器技术与物联网技术的飞速发展,智慧城市的泛在感知与时空信息的获取呈现出实时化、数字化、动态化和广域化的特点。因此,泛在感知需要研究传感器、多传感器集成控制、室内室外定位、社交网络、卫星遥感影像等数据获取与信息提取的理论方法与应用技术。

当前智慧城市的建设中,行业之间,部门之间与应用系统之间相对独立,尤其是涉及智慧城市的多源大数据仍缺乏统一的标准与深度的联通,导致了信息与知识无法整合,无法站在整个智慧城市的角度去进行大数据分析。为此,需要研究多源海量感知数据混合管理机制构建。归纳、统一多源海量感知数据的时空拓扑特征,优化结构化和非结构化混合海量数据的管理机制,实现不规则、高维度等混合结构感知数据的高效存储与快速检索。

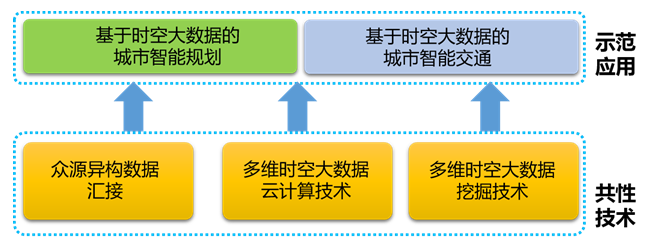

通过建模技术对整个城市物质环境与人文环境的实体要素的表达,并通过多源感知大数据发现的知识,对城市进行智慧管理与时空优化。将城市模型与城市优化模型相结合,从影响城市发展的各个维度进行定量的规划部署。核心问题是需要准确刻画智慧城市运行过程中人流、物流、信息流这三者在统一的城市时空信息框架中的彼此作用机理,构建信息物理系统,实现城市人-环境动态交互与智能化服务推送。基于城市系统综合表达模型,建立物理空间、社会空间、流动空间布局规则及相互协同的优化方法。 智慧城市时空大数据具有覆盖范围广、时间跨度长、时空动态关联等特点。同时时空大数据在智慧城市中数据来源广,包括城市基础设施、物联网传感器、个体轨迹数据等不同数据来源。针对时空大数据的上述复杂性,将时空大数据研究架构分为共性技术层和示范应用层两部分搭建。

(a)共性技术层

智慧城市建设中的数据汇接了多种来源,既包括城市中部署的基础设施,如摄像头、物联网传感器等,又包括城市个体贡献的众包数据,如城市居民上传的移动设备的数据等。数据既来自静止的数据节点,如城市中部署的环境监测传感器,也来自移动的节点,如城市公交车等。因此,智慧城市建设中的大数据呈现出明显的(1)空间覆盖广;(2)时间跨度长;(3)以及时空显著关联等特征。因此,目前时空大数据挖掘与分析主要面临的挑战有:海量数据管理、时空数据融合、时空大数据理论框架和时空推理与数据挖掘的深度结合,以及针对时空大数据模式发现与价值提炼问题,揭示大尺度事件的演化推理机理,突破大尺度安全时间的理解和局限。

为实现智慧城市中基于时空大数据的应用,针对时空大数据呈现出多维、语义、时空动态关联的复杂性以及现存的挑战,本示范应用研究时空大数据应用的共性技术,主要包括:

整合智慧城市建设中不同数据来源、不同数据类型的众源异构数据,完成数据的统一表示,支持上层应用的开发。针对时空大数据的异构性及数据来源广的特性,将众源、多维时空大数据在这层完成汇接。汇接的时空大数据来源包括智慧城市建设中部署的基础设施如交通信号灯、摄像头等的实时数据,物联网传感器如城市环境检测装置的实时传感数据,以及基于群智感知的个体移动设备如智能手机传感数据收集。通过移动传感技术、物联网低功耗数据传输技术、多源异构数据处理技术,完成众源数据的接入,为上层应用的搭建提供数据基础。

多维时空大数据云计算技术

由于时空大数据呈现出的时空动态关联的复杂性,对大数据存储、处理、查询和分析的实时性要求越来越高。基于云计算技术建立从基础设施、数据、平台到服务的一体化时空信息云平台,将各类应用中的时空大数据进行有效管理,并按照实际需求进行处理、存储、管理并提供相应服务,满足各类智慧应用。

针对时空大数据应用的空间覆盖广及服务实时性要求,数据管理层利用时空聚焦时空大数据的有效管理及高效利用,重点建设多维时空大数据云计算技术,利用遥感云和位置云为基于时空大数据的智慧城市应用奠定基础。

遥感云:遥感云是将海量的各类遥感数据和遥感平台提供的复杂的遥感影像处理与分析功能放在远程的云计算平台中,把遥感数据发布为一类数据服务,把各类遥感图像处理功能发布为功能服务,把遥感分析需要用到的各类模型发布为模型服务,把一些经过实践应用后形成的固化服务流程发布为服务链,利用云计算平台弹性的计算能力,用户无需搭建专用环境,只需要根据需求选择服务后即可获取最终结果。

位置云:位置云是指基于3S技术、IT技术、网络与通信技术等,提供与位置相关的各类服务或需求解决方案。一类典型的位置云服务应用就是将手机接收到的导航卫星信号与其他定位相关的传感器信息传输到云计算中心,通过实时解算,实现室内外高精度的手机连续位置定位和实时导航。

多维时空大数据挖掘技术

研究多维时空大数据的挖掘高效算法,以及时空大数据及可视交互等关键前沿技术。基于数据表达、信息组织与知识发现等不同层次的数据挖掘方法,实现时空大数据挖掘。

面向时空大数据进行数据分析与挖掘是一项复杂的工程,按照层次结构的不同划分为4个部分:云计算平台、时空数据准备、数据挖掘算法和时空数据分析,主要涉及以下研究内容:时空模式挖掘、时空聚类、时空分类、时空异常检测等。利用众源时空大数据的时空动态关联性,突破时空模式挖掘、时空聚类、时空分类、时空异常检测等关键共性技术,挖掘时空大数据隐含的有效信息,显著提升时空大数据的数据有效性及利用率,以支撑上层应用的开发。

(b)示范应用层

以建设开放、学习、反馈的智慧城市应用及其重要共性技术为目标,以智慧校园、智慧社区为起点,构建相关的智慧城市大数据系统及平台,建成一个开放、共享的时空数据一体化管理和共享平台;模型化表达人与环境的时空关系与互动需求,利用时空大数据技术,支撑智慧城市相关分析、规划及决策过程的关键应用;打造示范应用,研究共性技术,为智慧城市的建设提供技术基础与科技支撑。针对智慧城市建设的实际需求,应用示范层以底层的云计算及数据挖掘共性技术为基础,整合政府、业界真实应用需求,聚焦城市智能规划及智能交通的关键应用,研制时空大数据示范性应用。

基于时空大数据的城市智能规划

利用移动传感技术、低功耗数据收集技术、时空大数据云计算技术及数据挖掘技术,通过城市空间建模、仿真及优化,构建基于城市实时三维数字画像,完善城市业务流程和数字化改造。利用基于时空大数据及移动计算的定位技术,实现城市个体及群体行为的感知,提供行为规律预测及安全预警,提升城市应急响应能力。利用时空大数据挖掘技术,整合多模态城市实时信息,实现可视化交互,提升城市智能规划与管理水平。

基于时空大数据的城市智能交通 以深圳市实时交通数据为主要大数据源,以群智感知作为大数据补充,通过对城市交通路网进行建模、优化,利用大数据挖掘技术,实现城市交通实时监控和短时交通预测。利用GPS、WiFi、蓝牙等多模态定位技术,通过时空大数据云计算平台实现室内外一体化定位与导航服务,提供城市规模的统一位置服务。利用基于时空大数据的机器学习技术,优化城市交通调度策略,实现实时城市交通状况监控、短时预测及全局优化。

(c)技术创新点

海量众源异构数据汇接。基于深圳市在智慧城市建设领域区域优势,融合覆盖城市物理层面以及城市生活的线上时空大数据,如覆盖深圳市全市的实时交通运输大数据。众源时空大数据为智慧城市示范性应用建设提供了基础。通过对多源异构数据的融合对接,完成城市的实时建模与优化。

PB级时空大数据示范性应用。依托工程实验室自主高可靠、高性能大数据计算平台,达到PB级数据处理规模,支持实时城市多层次、多维度建模及可视化交互,提升城市智能管理水平,实现基于海量多维时空大数据的城市智能规划及智能交通。

基于动态时空关联的大数据云计算技术。利用众源异构时空大数据的时空动态关联性,依靠时空模式挖掘、时空聚类、时空分类、时空异常检测、及多维时空大数据云计算技术等关键共性技术实现时空大数据的有效管理及高效利用。

中共党员,教授,中国工程院院士,国际欧亚科学院院士,地理信息工程专家。深圳大学智慧城市研究院院长,深圳大学教授委员会主任。曾任深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)副主任。郭仁忠院士从事数字城市技术研发和工程应用30多年,主持完成各类研究和应用工程30多项,19次获各类科技奖励,在数字城市领域取得多项重要成果。我国国土资源信息化的主要开拓者之一,主持建成我国第一个大型空间型管理信息工程——深圳市规划国土管理信息化工程,为我国国土资源管理信息化建设的全面推进做出开拓性贡献。在国际上首次研发成功基于三维拓扑模型的三维地籍技术,确立了我国在三维地籍研究领域的国际前沿地位。近年来,致力于智慧城市领域技术研发和工程应用,在智慧城市顶层设计方面进行了深入的探索,提出了整套关键技术体系。

中共党员,教授,中国工程院院士,大型工程结构状态监测与安全控制专家。深圳大学智慧交通与安全运维研究院院长,长期从事铁道工程、交通安全、交通设施监测与可靠性评价的研究,率先将智能结构理论与方法融入铁道工程安全保障技术领域,提出了“监测-评估-预警-修复”一体化的状态监测与安全控制技术思想,围绕国家高速铁路、重载铁路、高原高寒铁路、城市轨道交通等重大工程建设,开展了大型铁路桥梁、多年冻土路基、长大隧道及施工装备状态监测与安全控制的理论研究、技术创新和应用推广,取得了多项创新性成果。共获省部级以上科技进步奖励13项,其中国家科技进步一等奖1项、二等奖2项;国家教学成果一等奖1项、二等奖1项;发表论文200余篇,其中被SCI/EI收录论文90余篇;出版专著/教材9部;获国家专利13项。先后获得“国家杰出专业技术人才”、“国家级教学名师”、“何梁何利基金成就奖”等荣誉称号。兼任国际结构控制与健康诊断学会中国分会常务理事;土木工程学会防震减灾技术推广委员会委员;教育部轨道运输与工程、实验教学工作指导委员会委员;《铁道科学与工程学报》编辑委员会等职。

工学博士,二级教授,博士生导师,国际欧亚科学院院士。海岸带地理环境监测国家测绘地理信息局重点实验室主任,空间信息智能感知与服务深圳市重点实验室主任,长期从事地理信息系统、智能交通以及3S集成等方面的教学和科学研究工作。指导硕士研究生50余名,博士研究生30余名。主持完成了863计划项目、国家自然科学基金重点项目及国家自然科学基金面上项目等三十余项科研项目。作为课题负责人完成了973计划项目“大城市交通拥堵瓶颈的基础科学问题研究”,973计划项目“文化遗产数字化保护的理论与方法”等项目研究工作。

基于多传感器集成的时空数据动态获取是当前对地观测技术发展的一个重要方向,目的是为了解决单一传感器在数据获取方法存在的不足。李清泉教授团队通过承担863计划“激光扫描数据的预处理与三维建模”,测绘科技发展基金项目 “车载激光扫描数据处理和目标三维重建技术”、“无人机低空遥感监测”等项目,系统研究了多传感器集成与控制、多源数据配准与融合、特征提取与分析,研制了行业应用急需的系列化智能道路测量与检测装备。获得教育部科技进步一等奖。主要创新研究基础包括:

(1)多传感器集成时空数据动态获取新方法及重大技术装备

系统研究多传感器集成道路路面病害检测方法:提出了一种车载多传感器同步与集成控制算法,实现了车载多传感器集成系统在统一时间基准下同步控制精度达到亚毫秒级。提出的基于加速度惯性补偿的路面平整度测量模型,攻克了基于惯性补偿的激光平整度测量算法以及激光平整度测量方法在速度小于25km/h 无法测量的世界技术难题测量结果与国际公认的最高精度方法——水准测量法的相关性大于0.99,变异系数小于5%。研究了基于影像的路面病害自动分类算法和基于F*增长算法的路面裂缝自动探测方法。研究成果发表在《Image and Vision computing》、《EURASIP Journal on Advances in Signal Processing》、《Pattern Recognition Letters》等国际期刊。“多传感器集成与同步控制器”、 传基于加速度补偿的路面平整度测量装置“获国家发明专利。研制了RTM智能道路路面检测车,满足了交通、市政等行业发展的重大需求。所研制的装备通过了以刘先林院士为组长的专家鉴定:“该项目研究成果整体上达到了国际先进水平,在多传感器集成与同步控制方法、基于惯性补偿的平整度测量算法等方面达到了国际同类研究的领先水平”,并已实现产业化,近三年在全国二十多个省市有三十多套投入实际应用。

研制了国内首台激光动态道路弯沉测量系统:攻克了高效可靠的路面微弱稳态变形信号提取技术,实现了从复杂的多普勒测速信号中提取路面微小变形信号;攻克了基于角速度传感器的姿态微小变化瞬间补偿技术,实现了车辆在运行过程中的颠簸的高精度修正;攻克了基于欧拉-伯努利方程的路面弯沉精确反演技术,实现了通过测量路面变形速度来间接测量路面弯沉值。提出了基于精密平移运动平台及相应的算法,实现了多个激光多普勒传感器之间的位置与角度安置参数的快速、精确测定;利用激光多普勒测速仪,实现了光纤陀螺仪比例因子、零偏及延时等性能参数的测定;利用预埋加速度传感器,实现了动态弯沉测量模型参数的验证和校准。李清泉团队研制激光动态弯沉测量系统获得七项国家发明专利,在2011年11月通过了以许厚泽院士为组长的专家鉴定:“该项目自主研发了激光动态弯沉测量系统,实现了15-90公里/小时速度下道路弯沉联系测量,突破了传统弯沉测量不能超过5公里/小时的瓶颈,研究成果填补了国内空白,整体上达到了国际同类研究的领先水平”。系统已经在多个单位得到应用,并已进入产业化阶段。

(2)高光谱影像及高分辨率遥感影像解译

研究团队在高光谱影像解译、高分辨率遥感影像解译方面取得了系列高水平成果,并开发了具有完全自主知识产权的影像解译系统;利用遥感影像在城市污染监测、滨海植被、城市地表覆盖信息提取等方面开展了卓有成效的工作,取得了大量突出成果;近五年承担了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目10余项,发表学术论文120余篇、获得发明专利8项。3次获国内外各级各类科技奖励,其中2017年深圳市自然科学二等奖、2002年度深圳市科技进步一等奖、2003年度广东省科技进步三等奖。

(3)时空数据建模与智能分析

提出了三维空间数据集成建模理论和方法,实现了地上、地下建筑物和地形的集成建模:提出了一种复杂三维目标GIS 数据模型,解决复杂空间目标的三维建模问题以及与地形模型无缝集成问题。提出一种三维多分辨率TIN 的动态生成模型,解决大数据量三维模型的快速可视化问题。实现一种保持地学特征的数字地面模型多分辨率表达方法,成功解决了海量地学数据快速多分辨率建模的难题。针对我国高度城市化地区充分开发利用地上、地下空间以缓解城市土地资源紧缺矛盾的迫切需求,同时结合深圳土地管理实际,郭仁忠于2005年起在国内率先开展三维地籍理论、技术、规范、体制等系统探索与研究,经过多年努力,提出了完整的三维地籍管理解决方案和工程应用技术路径,成功解决了三维拓扑关系自动构建与动态维护等核心技术难题,带领团队在国际上率先研发成功三维地籍实用系统,打破了国际测量师协会“没有国家有真正的三维地籍”的一贯认知,确立了我国在三维地籍研究的国际前沿地位。

智能导航与位置信息服务是当前GIS研究和应用的热点和前沿,李清泉教授通过承担的863 计划项目“空间信息移动服务用户系统”,自然基金重点项目“基于浮动车/固定传感器城市交通数据融合研究”,面上项目“基于GPS浮动车数据的城市道路交通信息提取与分析”、“城市道路交通CO2 排放模型与时空分布”以及973课题等项目开展相关研究工作,研究成果获得国家科技进步二等奖。

(1)科学研究

形成面向空间智能的人工智能技术途径,解决高密度、高动态未来智慧城市下感知、互联、服务等关键技术问题,抢占5G时代下的人工智能、地理信息与城市科学前沿交叉领域的科技创新战略高地。具体而言:

完成基于泛在感知网络的城市数据实时感知技术体系构建研究,突破城市多源数据空间语义关联与集成融合、城市全空间高精度三维建模与动态更新、城市空间仿真与优化、智慧城市大数据平台体系构建等关键技术,在复杂城市环境感知、城市多源数据融合与表达等方面掌握一批国际领先的关键核心技术,基本建成以虚拟城市环境为基础、可集成融合城市各类数据信息的智慧城市大数据平台,在视频大数据空间集成与智能分析、大数据支撑的国土空间格局与优化等方面应用研究取得显著成果。

发明专利申请15,引进人才3人,培养人才50人,发表论文50篇,获得或完成国家级科研项目10项,市与省部级项目15项,总经费3000万。

(2)产业应用

实验室产业应用将包括如下几个方面:(1)与广东省知名企业签署战略合作协议,以促进广东省城市空间信息工程产业发展;(2)与企事业单位建立合作平台,由企业提出实际需求,双方共同投入科学研究力量,形成合作研究成果;(3)为企事业单位提供技术咨询和技术服务;(4)借鉴国内外成果转化的先进模式,依托广东省的“实验室成果产生—成果在高校周边孵化—孵化企业在大学科技园成长—专业科技产业园”的成果转换服务链,对先进科研成果进行转换和孵化。

(2)人才培养

在未来3年内,实验室将大力加强人才的引进和现有人才队伍培养。每年引进海内外高层次人才1-2人;同时积极培养教师队伍,每年晋升教授1-2人、副教授1-2人,并积极鼓励教师申请各类别人才项目,包括国家杰青项目、国家优青项目等;每年外聘1-2名知名专家学者参与教学与科研工作。

培养博士后10名、博士生10名、研究生30名

(1)科学研究

完成城市泛在感知网络体系集成整合、城市海量传感数据实时传输等相关技术研究,突破虚拟城市环境实时构建、城市大数据动态融合与可视分析、基于人类行为分析的城市运行优化与提升等关键技术,建成国际领先水平的大数据支撑的城市运行优化与提升技术体系,智慧城市大数据平台走向成熟并达到国际先进水平,在城市空间在线协同规划、城市自然灾害应急与防灾减灾、城市公共安全动态监控与预测预警、城市基础设施精细化管理与智能决策等应用研究取得重要突破,在规划、国土、海洋、交通、市政、教育、医疗等各行业领域应用逐步深入并取得显著成效。

培养引进20名领军人才,基本建成具有影响力的智慧城市技术研究平台。发表SCI论文300篇;申请发明专利100项;省部级以上奖励15项。

(2)产业应用

实现大湾区自然资源与环境信息化监测平台,实现信息发布、公共服务。实现融合多源数据的大湾区自然灾害智能评估系统。。重点突破制约智慧城市技术发展的重大瓶颈问题,攻克城市泛在网络感知体系构建、城市多源数据集成融合、城市大数据智能分析、城市高精度建模与仿真、城市运行优化与提升等方面的关键技术问题,建立国际一流的智慧城市支撑技术体系。与地方政府合作建成国际先进的智慧城市大数据平台示范基地,在规划、国土、海洋、交通、市政、教育、医疗、公共安全、应急、公众服务等领域广泛应用并发挥重要支撑作用。创新城市规划、建设、管理、运营和服务的智能化应用,全面提升政府的城市运营水平,建成世界一流水平的智慧城市技术研究创新平台,形成智慧城市技术研究的高端人才基地。

(2)人才培养

在未来10年内,实验室将大力加强人才的引进和现有人才队伍培养。每年引进海内外高层次人才1-2人;同时积极培养教师队伍,每年晋升教授1-2人、副教授1-2人,并积极鼓励教师申请各类别人才项目,包括国家杰青项目、国家优青项目等;每年外聘1-2名知名专家学者参与教学与科研工作;最终形成30-40人结构合理、富有活力的研究队伍,其中教授约占35%、副教授约占30%、讲师与助理教授约占35%。

引进国内外行业领军人才2~3名,承接2项以上国家、省、市重点研发计划、科研项目和重大横向合作项目。

培养博士后50名、博士生50名、研究生200名。