欢迎加入我们!csse@szu.edu.cn

图像智能与智慧医疗

本研究方向主要包含智能生物检测、临床精准智能医疗诊断、智能医学图像分析与诊断、基于迁移学习的智慧健康关键技术和融合多模态数据的膀胱癌转移等五个研究内容。

欢迎加入我们!csse@szu.edu.cn

在我国现代化进程中,人口老龄化趋势凸现及生态环境的恶化和食品安全性降低等外因,导致人们越来越关注健康的同时国民健康状况却日益下降。患者自身的需求变化,政府对民生的新要求以及民间的医疗机构的竞争压力,都对传统医学疾病诊断带来了巨大的压力。人口老龄化增加对医疗服务的需求;城市化的迅猛发展引起了疾病结构的变化,对于经济落后、交通不便的偏远地区,医疗机构人才、技术手段已经不能适应疾病的快速变化了。作为全世界人口数量最多的国家,我国的医疗市场突显出巨大的医学诊疗需求。虽然我国已经拥有一定数量的医学专家,但是由于医疗卫生资源长期相对集中,使得医疗人才分布不均衡。从全国来看,80%以上的医生资源和医疗设备集中在大城市,其中优质资源又集中在大城市的大医院里。医疗资源配置总量落后于城乡居民日益增长的医疗服务需求,城市与农村之间的医疗服务差距越来越大。

据研究统计表明,在医学影像诊断方面,美国每年的误诊人数达到1200万,我国更是达到5700万每年,这些误诊主要发生在基层医疗机构。基层医疗机构由于医生知识的欠缺和临床实践经验的匮乏,容易导致不常见病例的误诊,延误了最佳救治时间,而医疗专家的培养需要经过漫长的时间以及数以万计的临床病例。智能医疗诊断通过人工智能在医疗诊断上的应用,其基于医疗领域内大量的医学知识和疾病诊断经验,通过深度学习、数据挖掘等分析技术,实现对病例进行疾病精准诊断,能够辅助医生进行疾病的诊断治疗,降低误诊率的同时,减轻医生重复、繁重的任务。智能医疗诊断能够弥补医生经验的欠缺,缓解医疗资源的短缺状况,其代表了医疗行业新的发展方向,能够有效解决中国医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾,是卫生部积极引导和支持的医疗发展模式。 智能医疗诊断作为人工智能的一大应用产业,对其进行深入研究,紧跟国家的发展策略,能够推动智能医疗诊断产业化发展,增强深圳市高新产业及科研实力。同时,由工信部牵头制定的《物联网“十二五”发展规划》将智能医疗列为重点支持的领域,该领域贴近民生、市场需求较为旺盛。智能医疗诊断结合无线网技术、物联网技术等,将进一步提升医学诊疗流程的服务效率和服务质量,具有巨大的现实意义。人工智能最大的应用场景就是在医疗方面。人工智能在医疗服务的高端、低端、个人三方面都能带来巨大帮助。高端方面,比如可以应用在影像方面,帮助医生先判断出结果,节省医生的时间;低端方面,乡村医生在知识和经验上的不足,则可以通过人工智能的手段做辅助支撑;个人方面,随着可穿戴设备的普及、人体健康数据的可记录可传输,医疗服务将发生根本性的改变。

智能医疗诊断以人工智能技术为工具,取代人工基因测序、诊断治疗、手术操作等的部分工作环节,提供基于大数据的系统化精准精细医疗服务。人工智能是一项为机器赋予人类行为能力、思考能力、情感能力的科学技术,将人类从繁琐的脑力劳动中解放出来,代替人类挖掘发现自然智能,辅助人类开展经济社会各领域的研判与决策。人工智能对医疗领域的影响是开创性的、变革性的、颠覆性的。智能医疗利用人工智能技术将数字化人体和数字化医疗等高度智慧化,部分代替了以往由人力完成的医疗工作,构建了从底层基因、中层病症数据,到上层诊断和手术的上下一体的,人与机器互联、协作、共进的新医疗体系。

辅助诊断是智能医疗诊断的重要研究分支,其底层核心是知识图谱,通过把病症描述置于知识图谱中,机器智能通过知识关联的映射进行病情的推理和确诊。国内百度公司发布了其“百度医疗大脑”,通过让机器学习海量医疗数据、专业文献、医学教材,模拟医生问诊流程,采集、汇总和整理病人症状描述,与用户进行反复交流和多重验证,最终给出治疗建议。在诊断工具方面,IBM 公司开发的沃森(Waston)医疗平台,通过学习超过300 份医学期刊、200 本教科书及近1500万份文献进行,能够为肺癌、乳腺癌、直肠癌、结肠癌等肿瘤患者制定个性化治疗方案。2016年8月,沃森医疗已入驻中国21 家医院。2015年,Waston仅用了10分钟时间就为一名60岁女患者准确诊断出白血病,并向东京医科大学提出适当康复方案。

医学影像诊断也是智能医疗诊断的一大重点研究方向,基于深度学习、图像识别、图像特征提取等技术,通过对病例的检测影像与疾病数据库中的影像特征进行对比从而诊断出本病例所患有的疾病类型,减少因主治医生的经验或劳累等主观影响所导致的误诊、漏诊,同时降低医学查看医学影像的工作强度,提高医疗诊治效率。

研究内容主要包括以下几个方面:

复杂样品中低丰度标志物的富集。设计和构筑仿生传感界面,利用其浸润性差异将目标检测物选择性富集在特定区域。研究捕获探针生物分子在固定化界面上的生物活性变化动力学机制,揭示传感界面上分子间识别作用的内在规律,可选择性提取复杂生物体系中与疾病相关的细胞、核酸、蛋白质和生物活性小分子等微弱信号。

低丰度标志物的高灵敏检测。发展基于光、电、化学以及生物方法,解决低丰度检测的灵敏度不高的关键问题;可控合成贵金属等离子激元、量子点、金纳米簇等理化性能优良的纳米信号探针,利用纳米探针独特的结构,优良的光学和电化学性能,提高相关标记物识别、信号转换、及信号放大效率,构建蛋白分子等标志物灵敏检测体系;解决低丰度标志物检测的灵敏度不高的关键问题。

多元生物标志物同时检测。解决采用多种分析探针合理组合来实现多元标志物的捕获、富集和多靶标检测。由于不同人群的标志物可能存在差异,不同人的异质性差异也会造成单一标志物检测可信度低,为降低单一标志物检测带来的不确定性,可通过优化组合的方式最大限度地实现多元标志物的捕获、富集和多靶标检测。解决当前单一标志物可信度低的问题

研究内容主要包括以下几个方面:

生化信号采集芯片的研制。由酶或离子选择性膜与汗液反应产生的生物电信号(电流或电势),都很微弱,尤其是可穿戴的微型传感器信号更弱,比如葡萄糖氧化酶和汗液里面的葡萄糖反应产生的电流在nA到uA级别,这种微弱的信号的采集、放大、滤波及抗干扰等方面的处理显得尤为重要,涉及的生物传感器信号采集系统本质上是一个微型的电化学工作站,需要通过自研芯片来实现。系统集成工艺是多学科的交叉点,涉及传感器、生物化学、电路、结构、测试校准、可制造性、可靠性、可维护性及用户体验等各个领域,关系着产品的各个阶段。

软件系统及标准接口。多设备多维度数据的传输格式及其兼容性与扩展性,涉及底层协议和开发接口的标准化、模块化和归一化设计,确保多个设备多种设备都能够自适应,能够自动接入系统;多接入方式支持,为了兼容和服务更多的应用场景,系统需要有多种数据接入方式,如BLE,WIFI,IoT等;交互界面与用户体验,尽管数据维度,数据量和数据模型都会比较复杂,所以如果通过模型算法来运算一个结论,然后通过一定方式展现给用户,也是一件很有挑战的事情。

生物传感芯片人工智能算法以及自适应体征模型。参数自适应体征模型的建立和优化,由于应用场景的差异,体征模型的输入参数通常都不能唯一确定,他可能是单一数据或多维度数据,数据采集过程也可能会出现不稳定情况,以一个什么样的数据模型来评价人体体征,数据维度和权重等如何衡量,这是非常重要的,也是一项长期的工作。自适应和深度学习算法,由于个人差异,场景差异,环境气候差异,可能会引起数据的变化,甚至可能会有错误的数据输入,如何在算法模型中兼容各种情形,并且能够自我学习,不断优化给用户的结论性输出。

围绕智能诊断的标准化体系建设在多源疾病数据接入标准技术、治病库构建存储技术、大数据智能医疗分析技术以及疾病诊断输出技术四大方面进行深入研究,囊括从疾病情况数据接入、存储、分析到诊断结果推送到个人的完整流程,实现多疾病通用智能诊断体系的重大突破,为日后开展更深入化及个性化的智能医疗诊断奠定标准化基础。同时,通过智能医疗诊断标准化体系的构建,将信息技术、生物技术、物理技术以及人工智能相融合,打破技术壁垒,集合每个技术优势,实现更大的创新。以下就智能诊断标准化体系建设的四大重点难点技术研究进行描述:

随着物联网、可穿戴智能设备的飞速发展,智能医疗诊断体系中接入的所需分析病例数据有着多渠道的来源,包括临床医疗数据、医疗器械量测数据、智能可穿戴设备量测数据以及其他可输入参考数据等,病例数据的全面性、安全性、无损性是影响智能诊断准确性的重要因素。因此,研究一种具有兼容多源疾病数据接入以及高效安全、无损的接入技术,对整个智能医疗诊断标准化体系的构建有着重要的意义。拟通过对TIZA STAR 数据接入协议进行深入研究,优化兼容多通信协议及数据协议的数据传入终端,从而提出一个通用的可拓展的疾病数据接入技术方案。

治病库中包含结构性与非结构性的疾病数据,其作为智能医疗诊断分析的数据基础,所存储的数据量极大;同时,医疗数据的个人隐私敏感性以及数据准确性都存在极高的要求,需要保证接入的疾病数据中个人信息的不泄露,而且疾病数据的准确性是智能诊断分析结果的准确性的必要条件。因此如何解决数据存储安全、隐私保护以及防篡改成为治病库构建亟需解决的难题,拟通过将区块链技术作为构建治病库的核心技术,实现数据的安全、不可篡改以及个人信息的保密。

疾病大数据智能分析是智能诊断标准化体系构建的核心模块,其通过对治病库中庞大的疾病数据进行分析,得出疾病的基础诊断模型,从而实现病例输入数据的准确分析和准确诊断。同时,新确诊的病例会纳入治病库中,诊断模型得到实时更新。拟通过深度学习构建疾病分析的神经网络,对深度学习进行深入的研究,为日后庞大的疾病种类分析奠定基础。

在智能医疗诊断标准化体系中,病例的诊断结果需要实时、安全、无损地推送到医生端,辅助医生做出最准确的疾病判断和相应的治疗方案。拟通过对基础消息推送架构进行深入研究,在实时、送达率、安全方面对推送技术方案进行优化,同时实现紧急病例的优先送达的功能。

营造开放、共享的科研环境,向医院和企业开放科研设备和科研信息资源是实验室的重要功能。智能医疗诊断实验室旨在建立高度开放的共享机制,吸引医院与企业联合开展技术攻关,或为医院与企业研发测试提供服务,提高企业的技术创新能力和产品竞争力,提高创新资源的使用效率。本实验室拟通过一系列规章制度,面向医院、其他科研机构和广大企业开放大型先进仪器设备,并注重提高设备使用效率,使得共享开放切实进行,如设立仪器设备基金、制定共享使用办法等。在设备建设方面,做好公共研究平台的调研、论证,依靠建设单位现有的科研资源,加强面向产业需求的技术创新基础设施的投入,提高科研仪器设备装备水平,保持实验室科研条件和设备的先进性和配套,实现科研设施建设与重大科技突破相互促进。

基于智能医疗诊断标准化体系与病理病历智能融合诊治模型,实验室计划对其更有针对性的临床应用技术进行研究,加快人工智能对传统医疗的改革,提供更优质的医疗诊断服务。由于医学影像等方面的医生资源短缺,医生的增长人数远不及影像诊断需求的增长率,且在图像识别、声音识别、视频识别等方面的神经网络发展较为迅速,实验室成员也在医学影像方面取得许多研究成果,为医学影像、超声数字等方面的医疗诊断奠定坚实的基础。因此,本方向就医学影像相关的数字影像智能诊断、心电图智能诊断、连续影音智能诊断以及超声数字医疗诊断的技术难点进行重点突破,实现智能诊断医疗在这四大方面的临床应用架构体系。

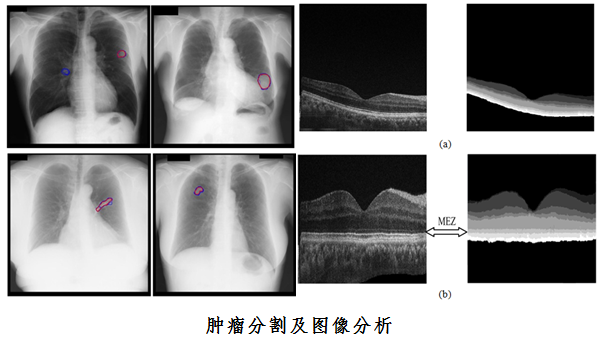

围绕肺部/乳腺X光疾病诊断、细胞病理分割及分析、眼部OCT等图像分割、病兆识别分析等领域,研发基于深度学习、稀疏表示以及子空间技术的相关算法。在现有ResNet、DenseNet以及U-Net深度神经网络基础上,针对各种图像疾病诊断及分析问题,设计相应的网络架构及损失函数,针对医学图像数据标注困难、训练样本少等问题设计基于GAN的数据增强及相应训练算法,提高各种分割及疾病诊断算法准确率。

针对传统医学图像成像质量不高和诊断手法缺少自动化、智能化等问题,本研究中心拟设计基于统计学习的医学图像分割方法。该类方法可通过对图像直方图的分析找出图像中代表目标区域的像素范围对图像进行自适应的对比度增强,利用模糊聚类和基于统计学的区域选择来对目标区域进行粗分割,然后利用改进的水平集算法实现精分割,最后通过基于形态学的后处理得到医学目标对象的分割结果。分割精度可达到98%以上。

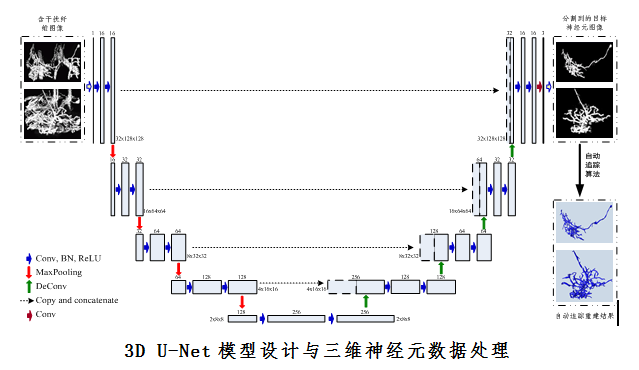

医学图像分割是医疗诊断的重要课题。传统图像分割方法虽然分割效果上取得一定成效。但分割精度和稳定性还有待提高。针对传统图像分割方法存在的缺点,本研究中心拟设计深度学习模型对医学图像的特定目标包括神经元、肿瘤、肝脏、细胞等进行分割,以辅助后续医疗诊断。人脑神经元是人们重要的信息处理单元,对神经元的分割与提取有助于人们对大脑工作认知的深入了解。本研究中心拟基于深度学习3D图像分割方法对神经元进行追踪和重建,目标是提取出大脑中神经元的关键信息。通过对神经元的不断深入了解,对攻克某些神经系统疾病具有重要意义。实验室拟设计算法模拟从完整脑图像中沿目标神经元外接立方体裁剪出含干扰纤维的神经元图像,然后使用深度学习分割模型将目标神经元从图像中分割出来,最后借助已有的神经元自动追踪算法完成目标神经元的追踪、得到其数字重建。所设计的算法首次使用深度学习模型在3D图像上对神经元这种特殊线形目标进行分割,将为含纤维干扰的神经元追踪重建提供了一种可行方案。以下为初步设计的深度学习3D图像分割模型及相关的初步结果。实验室后续将该工作推广到更广泛的医学目标实现其分割与提取,为医学图像处和临床医学诊断理提供切实可行的智能图像分割与分析方案。

为了实现临床医学的高精度诊断,以深度学习模型为基础,不断发展出各种对医学图像进行有效分析的智能技术。以医疗图像为研究对象,并针对各种不同的医学图像目标,建立深度学习分析模型。例如对于眼底糖网识别问题,本实验室在前期研究中拟提出一种二阶段的faster-RCNN算法来对黄斑和中央凹进行识别。由于在图像中视神经盘比中央凹更加明显,且两者之间有一定的位置关系,该算法在第一阶段基于faster-RCNN对图像中的视神经盘进行识别,第二阶段基于视神经盘的位置和两者位置之间的先验关系来识别中央凹。该算法与传统的faster-RCNN相比,其中央凹的识别精度提升约一倍。为对检测到的目标做进一步分析,团队拟提出一种新的网络OCTD-Net,该网络包括Org-Net和Seg-Net两部分,在训练网络时分别对OCT图像进行分类和分割。在训练完成之后,分别利用两个网络提取的图像特征对图像进行分类。这样的好处是可以利用分割网络Seg-Net提取的图像分割特征对Org-Net提取的分类特征进行补充,两个独立的网络提取的特征形成互补,以提高网络的分类精度和稳定性。

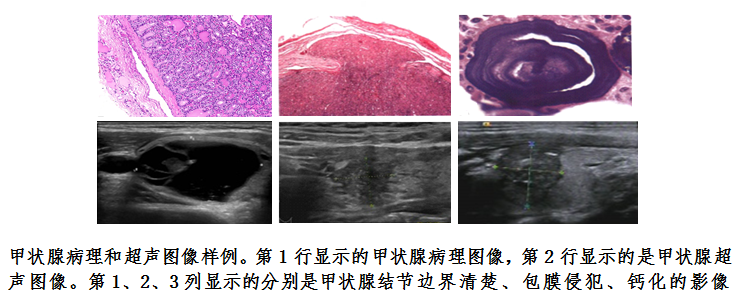

致力于通过图像分析、模式识别手段对各种常见癌症进行预测与分析。甲状腺癌已成为人类第八大癌症、女性第五大癌症,它是内分泌系统常见恶性肿瘤之一,世界范围内的发病率每年以6%的速度逐年递增,已成为发病率增长最快的恶性肿瘤。随着超声技术的进步,甲状腺肿瘤的检出率越来越高。为此,由超声发现的这个肿瘤到底是不是甲状腺癌或是哪一种类型的癌,它的预后如何等变成了大家迫切关注的问题。医生依据超声影像显示的良恶性的趋向给患者建议,进行随访或进一步进行病理检查,即细针穿刺活检(Fine Needle Aspiration Biopsy ,FNA,用细针从甲状腺肿瘤中抽吸一些细胞做细胞病理检查明确肿瘤性质)。但活检毕竟属于有创伤的检查方法,在甲状腺疾病的筛查中应用较为受限。能否利用甲状腺最常用的超声与病理图像提高甲状腺肿瘤类型的识别,以便医生能及时精准地给患者提供建议或制定下一步治疗方案,具有非常重要的临床意义。

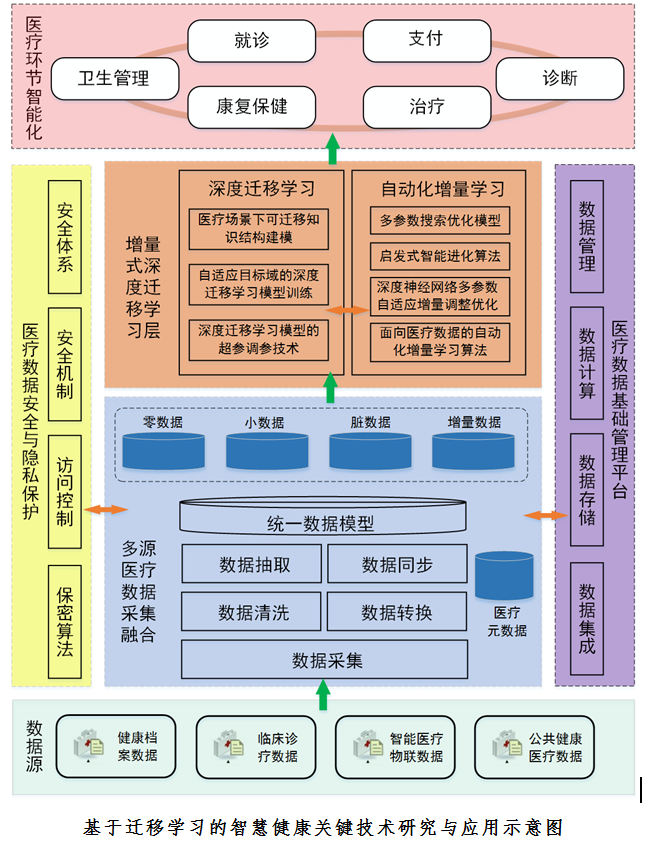

为了实现智能化医疗场景应用,深度神经网络通常需要大量标定过的数据来训练一个有效的模型。然而当深度模型推广到一个新的数据集(新的城市或新的医院)时常常会遇到标定质量差(脏数据)、标定不足(小数据)、甚至没有标定(零数据)的情况。例如智能导诊系统中医患对话文本中常常存在大量与病情诊断无关的对话;进行智能诊断时,急性病症病例(比如脑卒中、院内感染病例)一般相对比较稀少;医保欺诈检测的场景应用下,由于隐私保护,我们可能没有任何标记数据来训练深度模型等等。作为一种机器学习的前沿研究,拟研究深度迁移学习,研究利用相对干净的、已有大量标定的、相关的源域数据,通过迁移某种形式的知识结构到目标域,从而来解决目标域下脏数据、小数据和零数据的问题,从而提高深度神经网络在目标域下的智能化医疗场景应用的有效性。

基于智能医疗系统中动态数据的深度神经网络多参数搜索优化模型中存在的无法自适应根据新增的零数据、小数据、脏数据来自适应渐进优化深度网络搜索模型的技术难题,设计基于迁移学习的深度神经网络多参数自适应增量调整优化模型,并提出面向医疗数据问题的自动化增量学习与增强学习算法,实现深度神经网络搜索模型的渐进自动化增量优化设置。

为提高智能化医疗的场景适应能力,针对智能医疗系统在零数据、数据动态增量等场景,探索深度迁移学习方法,研究将具有大量标记数据的源域中的知识结构迁移到目标域;探讨建立解决医疗数据的深度网络优化搜索与迁移模型,实现基于自适应深度搜索模型的渐进自动化增量学习;以及在理论探索的基础上如何提供基础医疗数据管理平台,融合多源异构医疗数据,提供具有深度迁移学习及自动化增量学习能力及安全、隐私保障能力的系统平台;设计导诊、辅助诊断、院内感染管理等多场景的智能医疗系统是当前亟待解决的问题,具有极大的现实意义及应用价值。

利用二代高通量测序方法筛选发现膀胱癌淋巴结转移相关的肿瘤组织与尿液中的分子特征,并将利用图像识别提取到的CT与尿液中筛选到的分子相结合,建立CT影像—尿液基因组诊断膀胱癌患者淋巴结转移分期体系。

首先使用TCGA数据库中膀胱癌(BLCA)项目中的膀胱癌患者配对样本(肿瘤组织/正常)作为发现集I(n = 19);在TCGA(转移113例/非转移212例)中含有CT影像信息的膀胱癌患者被纳入发现集II(n =56)。发现集II包括36例淋巴结转移阳性(pN1-3)患者和20例淋巴结转移阴性(pN0)患者。将发现集I与发现集II中的数据(CT影像数据、肿瘤组织基因组数据、肿瘤组织表观基因组数据、组织病理数据)进行标准化。首先从发现集I中筛选出肿瘤发生相关的生物学特征(基因组DNA突变、表观基因组中DNA过甲基化的和低甲基化、组织病理特征等)以及肿瘤发生CT影像学特征,然后利用LASSO回归(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)鉴定膀胱发生相关的基因以及CT影像学特征作为候选因素。从发现集I中筛选到的候选因素作为筛选范围,在发现集II中比较淋巴结转移组患者与非淋巴结转移组患者的CT影像数据与生物学数据,筛选出膀胱癌淋巴结转移相关的CT影像学以及生物学(基因组DNA突变、组织病理)潜在特征。通过LASSO回归分析确定出与膀胱癌淋巴结转移相关的CT影像学特征、基因组突变特征和甲基化状态特征。

此外,深圳大学附属第三医院将膀胱癌患者作为发现集III (n=100),采集患者的尿液样本与膀胱CT影像,利用下一代测序技术(Next Generation Sequencing, NGS)检测尿液里基因组DNA中突变差异与表观基因组DNA甲基化的差异变化,标准归一化患者的CT影像数据,提取出患者的CT影像特征,利用 LASSO逻辑回归模型筛选膀胱癌患者淋巴结转移状态相关的尿液沉渣中基因组DNA突变与DNA甲基化修饰差异,确定与膀胱癌淋巴结转移相关的尿液基因组特征及表观基因组特征与CT影像特征。

在训练阶段,在训练组(深圳大学附属第三医院)中,利用在发现阶段筛选到的CT影像特征以及尿液多组学特征,使用多因素回归分析方法分别建立基于组织多组学—CT影像关联和尿液多组学(基因组与表观基因组,以下简称尿液多组学)—膀胱癌淋巴结转移分子分型的诊断评价系统,并在此基础上合并两组关联诊断评价系统,建立尿液多组学—CT影像联合诊断术前膀胱癌淋巴结转移评价系统。接着,我们基于尿液多组学—CT影像联合计算出膀胱癌患者淋巴结转移风险评分。为了验证尿液多组学—CT影像联合诊断膀胱癌患者淋巴癌转移的可信度,我们利用ROC分析(Receiver Operating Characteristic)评价了尿液多组学—CT影像联合诊断的效率。此外,我们还使用两个外单位(兰州大学附属第二医院与广州医科大学附属第一医院)的患者样本库独立验证尿液多组学—CT影像联合诊断膀胱癌患者淋巴结转移的效率。除了评价利用尿液多组学—CT影像联合诊断膀胱癌患者淋巴结转移是够发生的效率,我们还将在不同程度淋巴结转移风险的膀胱癌患者样本上检验该评价系统对膀胱癌淋巴结转移病程的诊断效率。为了规定尿液多组学—CT影像联合诊断的使用条件,我们使用上述多变量回归模型(尿液多组学—CT影像联合诊断)中的估计系数推导出回归方程,基于回归公式计算膀胱癌淋巴结转移风险评分最佳评分区间范围,规定了该诊断评价系统的置信区间。然后,我们将最优风险评分截止值应用于两个独立样本集(兰州大学附属第二医院与广州医科大学附属第一医院)以评估模型的分类性能。为了构建尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统,我们使用多变量逻辑回归模型来识别与膀胱癌淋巴结转移状态显著相关的临床风险因子。与此同时,在兰州大学附属第二医院样本库中评估尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统的性能。我们还将通过ROC分析比较尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统和临床病理因素的辨识能力。

在验证阶段,尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统的性能在独立样本集(河北大学附属医院和深圳大学附属第一医院)中进行验证。我们分别使用校准曲线和C-指数确定尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统的预测准确度和辨别能力。然后,进行决策曲线分析(Decision Curve Analysis,DCA)以评估尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统在多个数据集中的临床有用性。因为DCA是平均地计算一系列净效益的概率阈值,所以该分析方法能准确地确定基于尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统的临床决策是否更有益。DCA提供了关于尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统临床价值的直接信息,与传统的敏感性或特异性检测这些抽象的统计学概念相比更加具体直观。最后,使用ROC分析来比较尿液多组学—CT影像诊断系统和临床病理学的诊断能力,评价标准为二者在区分被诊断为临床低风险的亚组中的因子(NMIBC或cN-)的能力。根据包容尿液基因组—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统的风险评分,我们使用最佳风险评分区间将临床低风险患者分为低风险和高风险组。然后,我们在两个子组(NMIBC或cN-)中定义了最优风险评分区间,以评估尿液多组学—CT影像诊断膀胱癌淋巴结转移系统的性能。

张学记,美国生物医学工程院院士,北京精准医疗与健康研究院执行院长,中国生物检测监测产业技术创新战略联盟理事长,英国皇家化学学会会士,俄罗斯工程院外籍院士、国家特聘教授,现任21个国际期刊编委。国家重大研究项目首席科学家,国家重点研发专项首席科学家,国家重大研究计划指导专家。中央组织部咨询委员会委员,中国国家自然科学基金委化学部咨询委员会委员,评委,科技部,教育部,国防科工委评委,中国国家自然科学奖评委,中国生物化学与分子生物学学会临床应用生物化学与分子生物学分会理事,中国自由基生物学与自由基医学专业委员会委员,生命分析化学国家重点实验室学术委员会委员。近年来,主持或参与美国NIH、NSF、NASA、国防部,北约,能源部和欧洲宇航局,国家重大项目,国家重点研发计划,国家重大仪器研发专项,中国自然科学基金等研究课题多项。已在国际一流刊物Chemical Reviews, Nat. Comm., J. Am. Chem. Soc., Advanced Materials, ACS Nano, Chem. Sci., Anal. Chem等发表论文 400余篇,引用12000多次,专利80项,分别在Elsevier、Springer、科学出版社出版中英文专著7部。已有30余项技术产业化,在全球100多个国家得到广泛应用。多次担任国际学术会议学术委员会委员、大会主席, 分会主席,在国际学术会议作大会报告或专题学术报告200多次。2018年获国家教育部自然科学奖, 2017年获首届全国创新争先奖,获首都劳动奖章,北京优秀共产党员;2016年获中国杰出工程师奖。

教授,肿瘤生物学博士。现任深圳大学医学部主任,负责医学部全面工作。历任北京大学校务委员会委员,北京大学医学部党委委员,北京大学基础医学院党委书记,学术委员会副主任,北京大学基础医学院生物化学系主任。担任中国抗癌协会肿瘤病因学专业委员会副主任委员,中国生物化学与分子生物学会常务理事,北京大学基础医学院学术委员会委员,北京大学糖尿病中心学术委员会委员。北京大学“李大钊奖”获得者。享受国务院特殊津贴。主要从事生物化学与分子生物学的教学与科研。北京市“蛋白质修饰与细胞功能”重点实验室主任。北京大学-清华大学生命联合中心研究员。曾获高等学校自然科技奖一等奖(排名第一,2009),中华医学会科技二等奖(排名第一, 2011),药明康德生命化学奖二等奖(2011)。国家杰出青年基金获得者。国家基金委创新群体首席科学家,国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项首席科学家,基金委重大及重点项目负责人,多项国家863,973计划负责人。

英国皇家工程院院士,芬兰国家FiDiPro计划杰出院士, IEEE Fellow、IET Fellow。毕业于英国剑桥大学圣三一学院,到目前为止,Nandi院士已出版著作5部,发表学术论文550余篇,谷歌学术引用2万余次,其中1篇论文引用超过2300余次,Google学术H指数70。Nandi院士在统计信号处理、机器学习和生物医学信号处理方面均做出了开拓性的研究。在机器学习领域,针对特征选择难题,Nandi院士发明的基于非线性映射的特征选择方法获得了IEEE海因里希•赫兹奖。Nandi院士首次证明了循环平稳性在震荡数据分析中的应用,因此获英国the Water Arbitration Prize奖。Nandi院士也是最早将机器学习方法(聚类算法、人工神经网络,支持向量机和遗传编程)引入到基因数据分析中的先驱之一。

教授,深圳大学计算机视觉研究所所长、博士生导师、英国诺丁汉大学计算机学院荣誉教授。受英国政府海外研究奖学金资助在诺丁汉大学获得博士学位,博士期间获得“国家优秀自费留学生”奖励。现为广东省教育厅中英合作视觉信息处理实验室主任、研究方向主要为图像处理和模式识别,作为负责人主持国家自然科学基金项目、广东省自然科学基金项目和深圳市科技计划项目二十余项,获三项发明专利。目前已经发表学术论文100余篇,其中40篇SCI检索,80篇EI检索。现为广东省高校千百十工程培养对象,深圳市高层次“地方领军人才”,深圳市海外高层次人才,深圳市十佳青年教师。2008年获深圳市科技创新奖,2012年获深圳市自然科学奖,2013年获广东省科学技术奖,2015年获中国电子学会科学技术奖。年开发的细胞荧光图像分类算法连续获得2013 IEEE国际图像处理会议(ICIP)和2016国际模式识别会议组织的分类算法大赛准确率冠军。所发表的论文创新性地提出了一种鲁棒的分类识别算法,被引用率高,2010年获国际期刊《Image and Vision Computing》最多他引论文奖。2015-2018连续4年被爱思维尔(Elsevier)出版社评为计算机学科“中国高被引学者”。

深圳大学计算机学院、生物医学工程学院、附属医院、深圳市第二人民医院等多家字单位,组建一支医工结合的高水平研究团队,基于多年研究和工作基础,提出组建智能医疗诊断重点实验室,着重研究智能诊断标准化体系、病理病历智能融合诊治、临床智能医疗诊断技术研究等科学问题,对智能医疗诊断的流程及技术进行标准化,并对智能医疗核心模块——融合诊治模型进行深入研究,并对其四大临床技术进行深入探究。

(1)生物分析化学及智能传感器件研究:将分析化学与生物技术、纳米技术、电子技术和临床医学等领域相结合,在有关疾病诊断的生物分析化学、生物功能材料的有序组装及器件构建、生物分子传感器件和细胞分析化学等诸多领域努力开拓,做出了一系列有意义的工作。主持或参与中国国家自然科学基金委、科技部等研究课题多项,已发表研究论文400余篇,获授权专利80余项,分别在 Elsevier、Springer等出版专著5部,研究工作被引用 10000 多次。开发新仪器和传感器件30余项,在全球 100 多个国家得到广泛应用。在相关领域产生较大的影响。

(2)高效特异性生物标志物探针用于丰度生物分子的高灵敏多元检测:团队成员在一直从事纳米生物传感器的研究工作,基于纳米材料的组装和功能化及高效生物分子探针的设计,以电化学技术和荧光技术为手段,发展了一系列可以快速、方便和灵敏检测核酸片段的新方法和策略。团队还开发了多种富集技术,运用超亲水提出超亲水微井纳米界面对生物样品富集的新机理微井对于生物分子的富集作用。结合纳米表面修饰技术和化学生物学技术。设计了发展了一系列多功能纳米探针(葡萄糖、乳酸、尿酸氧化酶,氨基酸氧化酶、脂肪酸氧化酶、核酸酶探针),用于胞内的小分子的检测和调控,在纳米材料表面的修饰、生物功能化方面积累了丰富的实验。此外,团队利用微流控技术实现对多远标志物进行高效捕获、富集与分析。利用流体力学模拟,研究微纳结构对流体力学行为和表界面生物识别的调控规律,构筑纳米结构界面以提高靶标捕获效率与特异性,发展具有定量捕获效率的微流控芯片技术。基于外力场与生物识别协同效应,针对相关标志物独有的物理和生物特性,设计能够对多元标志物选择性协同分离、检测的微流控芯片。这些生物标志物探针以及多元检测方法的研究经验将为体液相关标志物的精准检测提供支撑。

(3)非入侵式人体体征生物标志物的分析检测:团队成员用一种超疏水二氧化硅悬浮液涂敷在柔性聚酯薄膜上。然后将微孔刻蚀到二氧化硅层中以收集汗液。在孔的底部,放置了染料,其颜色会随着pH值或氯化物、葡萄糖或钙的浓度而变化。将生物传感器绷带贴在志愿者的皮肤上进行测试。当受试者运动时,他的汗水会聚集在微孔中,并且斑点会改变颜色。通过手机成像和颜色分析,可以确定汗液的pH值为6.5-7.0,氯化物浓度为100 mM,并含有微量的钙和葡萄糖。

(4)石墨烯、碳纳米管等柔性可穿戴材料的开发:将石墨烯改性的芯鞘纱作为纺织品应变传感器的构件,该传感器件具有高弹性(ε> 300%),快速响应时间(120 ms),优异的再现性(超过10000次循环),宽感应范围(高达100%)菌株)和低检测限(0.9%应变)。石墨烯的智能服装可以用作无缝智能电阻型应变传感器和电容式压力传感器,以识别大规模的跛行运动和微妙的人体生理信号。 这种由超弹性螺旋导电芯的无缝智能服装可以潜在地用于实时监测患者和老年人的生命体征。

(5)基于深度学习的医学图像分析:在传统图像特征描述上,研究了基于Gabor小波等滤波器的特征提取,以及主成分、正则化特征提取与选择理论,并把相关算法用在人脸识别分析、肺结节检测、乳腺肿瘤分类、乳腺癌特征提取与分类等方面。在深度特征学习方面,设计了全卷积ResNet网络、特征融合网络、反向主动学习和生成对抗网络cC-GAN 应用于HEp2细胞图像分割、眼部OCT图像疾病诊断、胃癌/乳腺癌/宫颈TCT等病理图像癌症检测,研发了三维改进UNet用于小鼠大脑神经元分割并首次将三维卷积网络用于MRI图像的青少年行为障碍疾病诊断。相关工作发表在IEEE Transactions on Medical Imaging、IEEE Journal of Biomedical Imaging and Health Informatics、Pattern Recognition、 Neurocomputing、等国际知名期刊。

(6)智慧健康系统的感知与分析处理方面研究:基于多源数据协同感知与移动网络切分理论研发了智能医疗终端系统,目前该系统理论成果与专利技术已被中兴通讯应用转化,相关产品在全国十三个省被使用,并推广到非盟、老挝等一带一路国家和地区,近3年经济效益近7亿元;基于研究成果研发的云伴移动妇幼系统,应用于全国100多家医院,保障众多妇婴生命,荣获2016年全国创客大赛冠军,荣获团中央表彰。

(7)全基因组研究鉴定转移性膀胱癌TERT启动子区高频激活突变:通过膀胱癌全基因组与转录组大数据挖掘,在转移性膀胱癌样本中编码端粒酶逆转录酶(telomerase reverse transcriptase,TERT)的TERT基因启动子非编码区发现了高达56% 的高频激活突变,功能考察发现突变后的TERT启动子改变其转录因子的结合位点,会导致膀胱癌细胞端粒酶活性升高,促进膀胱癌细胞迁移能力,进而导致肿瘤患者预后不良。该研究成果以共同第一作者(排名第一)发表于泌尿学领域顶级杂志European Urology,受到同领域专家的积极评价,其中诺贝尔奖获得者Thomas R. Cech教授在同期刊中评价TERT将为转移性膀胱癌尿液诊断重要靶点。该研究为阐明膀胱癌发病机理及鉴定诊断分子靶标提供可靠的理论依据。

(8)揭示蛋白翻译后修饰调控肿瘤进展的机理:p38 MAPK信号通路与肿瘤发生、发展、侵袭和转移息息相关。通过对Trim家族基因的筛选,发现Trim9在神经胶质瘤病人组织样品中显著下调,同时伴随着p38磷酸化的削弱,Trim9短亚型通过促进p38磷酸化激活抑制胶质瘤细胞的增殖。机制研究发现,Trim9s与MKK6和p38形成一个稳定复合物,Trim9s通过促进MKK6第82位赖氨酸连接的K63泛素化,抑制该位点的K48泛素化介导的蛋白酶体途径降解,从而稳定MKK6。反过来,MKK6可以通过磷酸化p38第76/80位丝氨酸激活p38,激活的p38磷酸化Trim9s,从而抑制Trim9s的泛素化降解,MKK6与Trim9s低表达与胶质瘤病人的预后相关。该研究揭示了TRIM9s和MKK6通过相互稳定机制抑制胶质母细胞瘤的协同功能,相关研究内容在2018年发表于Cell Reports。

第一年:在广东省政府的大力支持下,依托深圳大学,组建一支医工结合的高水平研究团队,基于多年智能医疗研究和工作基础,进行多学科交叉前沿研究,为我省“智能医疗诊断”这一新兴产业提供技术支撑,培养高水平的复合型人才。

第二年:构建广东省智能诊断标准化体系,搭建多源疾病智能诊断平台,构建广东省标准化的病理病历库,在智能医疗标准化、智能精准医疗和临床智能治疗等研究提出广东省智能诊断方案。

第三年:研究和指导广东省智能医疗发展方向,尤其在慢性病远程智能、母婴健康智能预警预测、阿尔兹海默症智能诊断、数字影像智能诊断、心电图智能诊断、连续影像智能诊断、超声数字医疗诊断等方面进行重点研究,为广东省的智慧医疗、大健康、大医疗做出贡献。

(1)科学研究

开发出一批具有独立知识产权和具有临床应用价值的智能医疗诊断技术、平台、工具,构建成广东省智能诊断标准化体系,搭建多源疾病智能诊断平台。

部分产品达到产业化或者可供临床推广应用的程度,实现智能医疗诊断数据采集、诊断和分析能力,构建成广东省标准化的病理病历库,在智能医疗标准化、智能精准医疗和临床智能治疗等研究提出广东省智能诊断方案。

发表论文50篇以上,申请专利50项以上。

(2)产业应用

建设至广东省智能医疗诊断领域关键技术的重要研究开发基地,在慢性病远程智能、母婴健康智能预警预测、阿尔兹海默症智能诊断、数字影像智能诊断、心电图智能诊断、连续影像智能诊断、超声数字医疗诊断等方面进行重点研究,为广东省的智慧医疗、大健康、大医疗做出贡献。

(2)人才培养

培养硕士、博士50人以上。

(1)科学研究

在健康数据智能感知与数据分析理论与关键技术方面取得具有一定国际影响的系列成果,确保实验室在该领域的国际先进/领先地位;面向健康领域,建立基于人工智能应用技术体系。国际领先的研究团队;引进及培养国家级高层次人才5~10人;争获国家三大奖及国际国内专利奖科技奖2项;培育国家高新技术企业2家,产生经济效益10亿元以上。

(2)产业应用

完成系列示范应用,实现智慧健康,为广东智慧健康医疗的发展做出贡献。

(2)人才培养

形成一支具有国际性、前沿性、交叉性,研究团队;引进及培养国家级高层次人才5~10人;争获国家三大奖及国际国内专利奖科技奖2项;培育国家高新技术企业2家,产生经济效益10亿元以上。